(사진=북라이프)

[헤럴드경제 스타&컬처팀=문다영 기자] 새벽까지 책을 손에서 놓을 수가 없었다. 시한부로 죽을 날을 받아둔 한 여자가 써내려간 남은 생의 기록 ‘이 삶을 사랑하지 않을 이유가 없다’가 중반을 넘어선 탓이었다. 죽음을 향해 내달려가기 시작한 저자의 이야기를 여기서 놓으면 다음날 이 고통과 또 마주해야 하는 것이 두려웠다. 잠은 포기다, 이 여자가 생의 마지막까지 어떤 마음으로 살아냈는지 읽자. 그런 마음으로 한 장 한 장 책장을 넘겼다. 눈물 콧물 다 빼며 목놓아 울었다. 왜 인간은 죽을 수 밖에 없는 것인지, 그 죽음은 왜 사랑하는 이들을 남겨두어야 하는 작별인지, 단 한 번 본 적 없는 외국 여자의 죽음에 신을 원망했다.

그리고 다음날 아침, 언제나처럼 아이가 먼저 일어나 나를 깨우는 아침에 감사했다. 아이가 거실로 나와 어제 만들다 만 조립 장난감을 만들어 달라고 조르는 일상이 감사했다. 나는 아침밥이 먼저라며 아침밥을 챙겨주고 아침을 먹으며 조잘대는 아이 옆에서 잠에 덜 깬 멍한 정신으로 장난감을 조립했다. 오물오물 내가 해준 밥을 먹어주는 아이의 입도, 요즘 부쩍 사랑한다는 말을 입에 달고 사는 아이의 마음도, 우리의 아침인사인 ‘꽉’ 껴안는 포옹도 감사할 따름이다. 그리고 유치원 차량에 타는 아이에게 손뽀뽀를 날리면서 오후에 이 아이를 당연히 만날 거라 생각하는 상황에, 아이가 부르면 언제나 답해줄 수 있다는 것에 감사하고 또 감사했다. 그렇다. 바쁘고 정신 없어 짜증까지 났던 아침의 일상은 사실 이토록 아름답고 감사한 순간이었다는 것을 나는 미처 깨닫지 못하고 살았다. 그저, 살아있다는 것만으로도 이 생은 충분히 아름답다.

‘이 삶을 사랑하지 않을 이유가 없다’의 저자 니나 리그스는 서른 여덟에 유방암 판정을 받는다. 아주 작은 종양일 뿐이었지만 무척 공격적이었던 암세포는 가족의 희망을 배반하고 니나의 몸에 퍼져 나간다. 투병 중 역시 암환자로서 삶의 마지막에 다다른 친어머니를 먼저 떠나보내고 시시각각 다가오는 죽음과 매일 마주 앉아 있어야 하는 고통. 10살도 채 되지 않은 두 아이를 남겨두고 떠나야 함에 순간순간 파고드는 생을 향한 열망은 인간이기에 피할 수 없고, 놓을 수 없는 숙명이다.

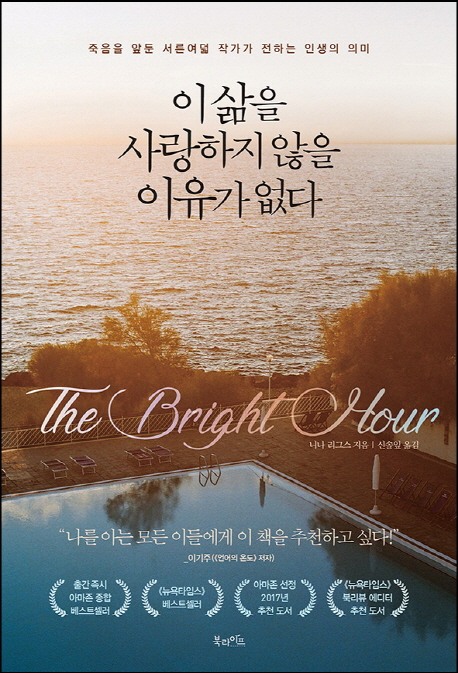

(사진='이 삶을 사랑하지 않을 이유가 없다' 책표지)

이토록 비극적인 상황이지만 니나 리그스는 유쾌하게, 종착지가 정해진 자신의 암 투병기를 풀어낸다. 화끈하고 쾌활한 임종 직전의 엄마, 함께 키득거릴 수 있는 암 동료 지니, 모든 순간을 함께 해주는 남편 존, 그리고 천방지축인 두 아이가 있는 덕이기도 하지만 니나 리그스의 유쾌한 본성이 저자의 죽음을 책날개서부터 보고 시작하는 독자들을 웃게 만든다. 곳곳에 위트가 녹아 있다. 여기에 더해 대학에서 글쓰기 강의를 했고 시집을 낸 시인으로서의 남다른 감성이 여타 시한부의 책과 전혀 다른 책을 만들어낸다. 모든 문장에 의미가 있다. 또 걷잡을 수 없는 불안감, 엄마에 대한 그리움, 사랑하는 이들에 대한 미안함 등을 날 것으로 내놓는 대신 적절한 비유와 묘사로 은근하게 다가오는 문체는 너무도 매력적이다. 처음 암병동에 갈 때 ‘현실이라는 생각이 들지 않는다’고 하는 대신 ‘트루먼쇼를 보는 것 같다’고 말한다. ‘절망적이라지만 나는 괜찮지 않을까’라는 희망은 기형이라는 의사들의 진단에도 불구하고 아이가 수술을 받고 정상이 된 일화로 드러난다. 그렇게 그는 자신의 불안과 희망을 읽는 이가 부담스럽지 않게 전한다. 이 책의 영제는 ‘브라이트 아워(Bright Hour)’ 빛나는 시간. 그가 살아간 모든 시간이 빛나는 시간이었지만 이 책에 담긴 그의 문장들도 무척이나 빛난다.

그럼에도 이 책은 읽어내기가 쉽지 않다. 재미있음에도 그렇다. 시한부의 이야기가 어떻게 재밌을 수 있을까 싶겠지만 위트가 녹아있는 소소한 일화들, 감탄하게 되는 삶과 세상에 대한 생각들, 함께 목놓아 울어버리게 만드는 생생한 감정들은 여느 소설책보다 몰입도를 높인다. ‘인간극장’이 장수하는 이유와 같달까. 하지만 결말이 정해져 있기에, 함께 울고 웃던 니나 리그스는 결국 세상을 떠났기에 자꾸만 책장을 덮어버리고 싶은 마음이 들게 만든다. 이 책을 읽어나가는 과정은 마치 살아갈 기한이 정해진 시한부의 삶을 공유하는 느낌이다. 책장을 한 장, 한 장 넘길 때마다 그의 소중한 하루하루가 지난다. 끝을 향해 달려가는 긴장과 두려움, 도피하고 싶은 마음이지만 그래도 다다라야 한다. 그래야 그가 이 삶을 얼마나 사랑했는지 기억해 줄 수 있으니까.

책의 마침표는 극적이지 않다. 주인공은 저자 자신이었고, 결국 생을 떠난 것도 저자 자신이었기 때문. 그는 저녁 노을 사이로 뛰노는 아이들을 바라보며 평화로운 풍경 속에서 독자들과의 여정을 마친다. 그리고 그의 남편이 아내의 죽음을 전한다.

버킷리스트로 쓸 만한 일도 없었지만 반대 개념으로 기억에서 흘려보낼 ‘망할’ 리스트 역시 삶의 어떤 것도 부정하거나 거부하고 싶지 않아 만들고 싶지도 않았던 니나 리그스. 죽음이 아닌 삶을 말하는 책. 그토록 삶을 사랑했던 그의 책은 376쪽에 달하지만 난이도가 높은 책은 아니다. 일기처럼 하루 하루를 전하는 책이기에 나눠 읽어도, 단번에 읽어도 좋다.