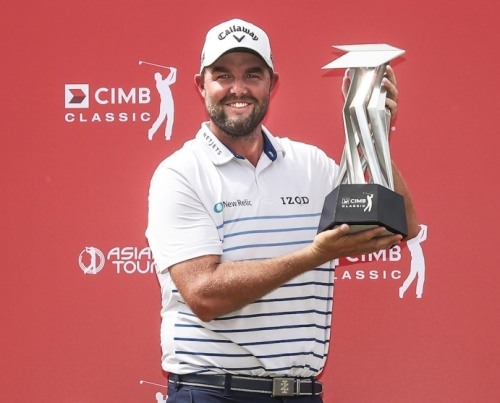

지난주 CIMB클래식에서 26언더파로 우승한 마크 레시먼. [사진=PGA투어]

[헤럴드경제 스포츠팀=남화영 기자] 미국프로골프(PGA)투어에서 우승 스코어가 점차 낮아지고 있다. 미국의 저명한 골프 칼럼니스트 존 페인스타인이 17일(한국시간) <골프월드>에 투어에서 선수들의 스코어가 너무 낮아지고 있다는 내용의 칼럼을 올렸다.

지난주 말레이시아에서 열린 CIMB클래식에서 마크 레시먼(호주)은 마지막날 7언더파 65타를 치면서 최종합계 26언더파 262타로 우승했다. 이는 3년전 이 대회에서 저스틴 토마스(미국)가 우승한 스코어와 최저타 동타다.

물론 레시먼은 2위 이하 선수들과는 5타차의 압도적인 경기력으로 우승해지만 무려 9명의 선수가 20언더파로 대회를 마쳤다. 심지어 10언더파의 최종 스코어를 낸 선수조차 공동 39위로 마쳤을 정도로 대회 코스는 쉬웠다. 2주전 캘리포니아 나파에서 열린 2018~19시즌의 첫 대회인 세이프웨이오픈의 연장 플레이오프에 들어간 스코어가 14언더파였다. PGA투어에서 선수들의 버디 행진이 이어지자 미국의 골프 미디어에서 일종의 경고 신호를 보낸 것이다.

지난 2017~18시즌 46개의 스트로크플레이 대회의 우승 스코어는 16.56타였다. 이중에 12개의 대회에서 우승 스코어는 20언더파 이하였고 41개는 적어도 두자릿수 언더파 우승이었다. 심지어 지난 1월의 커리어빌더챌린지는 3라운드 54홀의 두 번째 예선 탈락 타수가 8언더파였다. 이를 달리 말하면 하루 평균 69.7타를 쳤는데 마지막날 순위 경쟁을 못하고 짐을 쌌다는 얘기다.

존 댈리는 1997년 시즌에 최초로 평균 드라이버 샷 비거리 300야드를 넘겼다.

선수들의 평균 타수가 좋아지는 경향에 대해 요즘 선수들은 컨디셔닝을 통한 집중 몸 관리, 트랙맨, 볼 궤도 측정기 등 첨단 과학장비를 통해 점차 효율적으로 공을 더 멀리 치게 되면서 더 쉽게 홀을 공략하기 때문이라는 설명이 뒤따른다. 이미 미국골프협회(USGA)와 영국왕립골프협회(R&A) 등에서 이같은 내용의 수치를 발표한 바 있다. 지난 시즌 가장 장타자였던 로리 매킬로이(북아일랜드)는 평균 319.8야드의 드라이버 샷 거리를 보였다. 최장타자의 평균 비거리는 매년 증가하고 있는 경향이다. 그런 반면 코스 전장은 늘어나는 데 한계가 있다.

존 댈리가 1997년 PGA투어에서 최초로 평균 드라이버 비거리 300야드를 넘겼다. 당시 댈리는 평균 선수들의 평균 비거리보다 30야드나 멀리 보냈다. 그로부터 21년이 지난 지금 선수들의 평균 비거리는 295.3야드로 측정된다. 2024년이면 평균 비거리가 300야드를 넘길 수 있을 것으로 전망된다.

USGA에서도 선수들의 난이도 테스트를 위한 코스 세팅의 기본 철학을 바꿨다. 2006년부터 US오픈 코스를 책임지고 있는 마이크 데이비스 USGA 디렉터는 홀 전장을 늘리는 대신 러프를 길러서 페어웨이를 벗어난 볼은 쉽게 파 이상의 스코어를 내지 못하게 했다. 코스 중에 한 개 홀 정도는 티잉 그라운드를 대폭 앞으로 당겨서 드라이버 샷으로 원온을 할 수 있는 ‘드라이버블 파4 홀’을 의도적으로 조성하고 있다.

지난 2011년 로리 매킬로이가 콩그레셔널에서 열린 US오픈에서 16언더파로 우승하자 이 코스는 USGA로부터 US오픈 순회 코스 후보에서 제외되었다. ‘난이도 높은 코스와의 싸움’을 모토로 내건 US오픈 코스로는 제 기능을 못했다는 평가다. 하지만 난이도 높기로 유명한 시네콕힐스에서 열린 올해 US오픈에서 브룩스 켑카(미국)가 역시 16언더파로 우승하자 위원회의 체면은 다시 구겨졌다.

올해 US오픈의 리더보드는 난이도를 높였지만 붉은 색 언더파가 상단을 지배했다.

PGA투어는 난이도 높은 코스에 집착하는 USGA의 코스 세팅 철학을 따르지 않는다. 그보다는 언더파를 통한 경기의 박진감을 더 선호한다. 몇 년 전에 PGA내셔널의 목요일 후반 나인홀이 극도로 어려운 세팅을 선보이자 선수들은 ‘공정하지 못하다’는 원성을 쏟아냈고 결국 그 코스를 세팅했던 책임자는 경기를 마치고 사퇴해야 했다.

하지만 언더파가 너무 남발되는 현상은 경계한다. 적절한 균형이 필요하다. 선수들은 매홀 버디를 잡고 두자릿수 언더파가 나오는 코스는 오히려 지루해한다. 올해 캘리포니아 리비에라골프장에서 열린 제네시스챔피언십에서 버바 왓슨은 12언더파로 우승했고, 저스틴 토마스와 루크 리스트는 PGA내셔널에서 8언더파로 마치면서 연장 승부를 벌여야 했다.

선수들의 의견에 따르면 이 두 대회가 올해 특히 챌린징했다는 응답이 높았다. 결국 이들을 종합해보면 코스 세팅의 관건은 선두권의 선수와 중하위권 선수간 타수 격차가 고르게 분포되어야 한다는 쪽으로 나온다.

컨디션 좋고 잘하는 선수는 확실한 기량으로 언더파를 적어내고 기량이 떨어지는 선수들은 오버파를 쏟아내는 스코어의 배열이 잘 세팅된 챌린징한 코스의 조건이라는 말이다. 18일부터 열리는 더CJ컵@나인브릿지는 어떤 세팅으로 선수들을 시험할까?

지난해 첫날 9언더파를 쳤던 저스틴 토마스가 17일 연습라운드를 하고 있다. [사진=CJ그룹]

지난해 첫날 저스틴 토마스는 9언더파를 치면서 단독 선두로 나서 코스가 너무 쉬운 것 아니냐는 의구심을 자아냈으나 이어진 라운드에서 거세진 제주도 바람에 더 이상 타수를 줄이지 못하고 9언더파로 연장전을 치렀다. 제 2회를 맞은 올해 대회의 변수 역시 바람일 것이다. 이 바람이 언더파와 오버파의 적절한 배열 속에 흩뿌려지는 결과일 때 대회 코스 세팅은 합격점을 받을 것이다.

sports@heraldcorp.com