① 아이 울음이 없는 나라

보육환경 열악·교육비 큰 부담만혼에 출산포기 젊은층 급증

산부인과·소아과도 속속 폐업

“덮어놓고 낳다 보면 거지 꼴을 못 면한다” “아들 딸 구별 말고 둘만 낳아 잘 기르자”

늘어나는 인구를 감당할 수 없어 보건소 공무원이 국민들의 ‘밤일’까지 관리해야 했던 시절이 있었다. 하지만 지금 한국은 저출산 문제로 골머리를 앓고 있다.

영국의 경제학자 토마스 로버트 맬서스가 ‘인구론(1798)’에서 제시한, 인류의 생산성 증대가 인구 증가를 따라잡을 수 없을 것이라는 우울한 전망은 빗나갔다. 저출산 문제는 되레 한국 사회에 또 다른 디스토피아의 그림자를 드리우고 있다.

저출산 문제를 최전방에서 체감하는 곳이 바로 산부인과다. 피부과 개업의인 황병우(43) 씨는 원래 산부인과 의사였다. 10년 전 공중보건의로 종사했던 전라남도의 한 소도시에서 아내와 함께 산부인과 병원을 개업한 황 씨는 개원 2년 만에 산부인과를 폐업하고 피부과 의사로 전향했다. 아내도 서울의 한 대형병원 페이닥터로 취업했다. 황 씨는 “분만수가도 낮고 24시간 분만실을 지켜야하는 등 일은 고되지만, 아이가 태어나는 순간만큼은 보람과 희열이 컸다”고 말했다. 하지만 아이 울음 소리가 들리지 않는 시골에서 병원을 유지할 수 없었다. 황 씨는 결국 산부인과를 포기하고 피부과를 개원할 수밖에 없었다.

대한산부인과의사회 한 관계자는 “갈수록 출산율이 떨어지니 분만병원을 유지할 수 없고, 작은 시골병원은 대형병원에 밀려 유지할 수가 없는 상황”이라며 “레지던트 정원도 60%정도 밖에 채워지지 않아 산부인과 인력 부족과 저출산이 맞물려 큰 사회 문제가 될 수 있다”고 지적했다.

실제 지난해 산부인과와 소아청소년과 의원은 개업보다 폐업이 많은 것으로 확인됐다. 최근 건강보험심사평가원의 요양기관 현황 신고에 따르면 지난해 산부인과 의원은 56개가 신규 개업한 데 반해 97개가 폐업했고, 소아청소년과 역시 119개나 폐업해 개업 수 118개를 앞질렀다.

문제의 심각성은 저출산이 산부인과 등 의료업계의 위기만이 아니라는 데 있다.

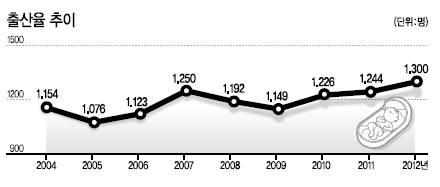

통계청이 발표한 ‘2012년 출생ㆍ사망 통계’에 따르면 지난해 출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 1.30명으로 전년 1.24명보다 소폭 증가했다. 비록 소폭 상승세로 전환됐지만 저출산은 여전히 심각한 상황이다. 1983년까지 2명을 웃돌던 출산율은 지난 2005년 1.08명까지 추락한 바 있다.

아울러 고령화도 문제다. 65세 이상 노인 수는 11년 사이 357만명에서 589만명으로 232만명이나 증가했다. 미래 납세자는 줄고 부양해야 할 노인은 늘어나 성장 잠재력 약화가 우려된다. 한국은 2026년 5명 중 한 명이 노인인 초고령화 사회 진입할 것으로 전망된다.

또 지난 1월 통계청 등이 발표한 자료에 따르면 저출산 고령화 여파로 현재 젊은층 3명당 1명꼴인 노인부양 부담이 10년 후면 2명 중 1명이 될 것이란 전망도 있다. 이 같은 추세라면 약 20년 후에 젊은이 1명이 노인 1명을 부양해야 한다.

한편 OECD는 한국 경제성장률이 저출산ㆍ고령화 영향으로 2039년에 0%대로 추락하며 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 최저 성장 국가가 될 것이라고 경고하기도 했다. 저성장, 복지비용 증가 등 경제문제 해결을 위해서도 저출산 문제는 시급히 해소돼야 할 사회문제다. 출산은 단순히 한 가정의 축복 차원의 문제가 아니다. 저출산 문제 해결은 대한민국의 미래가 달린 문제라 해도 과언이 아니다.

김기훈 기자/kihun@heraldcorp.com